Essa é uma newsletter um pouco diferente. Há umas semanas coloquei na rede social de fotos, vídeos e desgraçamento, uma enquete perguntando onde seria melhor fazer um texto contando um pouco mais sobre a tese que virou livro publicada mês passado pela Editora Blucher, “Corpo, escrita e fractal: ensaios com Elena Ferrante” e a maioria escolheu o substack. Quero, então, contar um pouco mais que perguntas esses ensaios tentam arrodear e o que tanto uma leitora/leitor de Elena Ferrante quanto uma curiosa/curioso pode encontrar nesse livro que ficou com uma capa muito bonita :P

Se eu tivesse que dizer de forma rápida e sucinta o que são os ensaios que compõem o livro, diria que são a tentativa de imaginar um corpo para Elena Ferrante. Com a recusa de aparecer colocada desde a publicação de seu primeiro romance, Um amor incômodo, em 1992, Ferrante deixou um espaço lacunar, não exatamente na autoria, uma vez que, como ela faz questão de dizer repetidas vezes, seus livros não são anônimos, mas o vazio do ponto em que sua imagem desaparece. Diante desse desaparecimento, nós vemos surgir um projeto de escrita que leva em conta o apagamento do corpo e o deslocamento do que seria esse corpo para um nome e, principalmente, para o espelhamento entre duas palavras.

Não palavras quaisquer, Ferrante elege para colocar no lugar da foto que ocuparia a orelha do seu livro duas palavras que localizam uma origem infamiliar para quem lê. Primeiro, uma palavra herdada do dialeto materno que traz notícias da sensação de dilaceramento psíquico-corporal sofrida por sua mãe no decorrer da vida. A mãe chamava de frantumaglia, “um mal-estar que (…) remetia a um monte de coisas heterogêneas na cabeça, detritos em uma água lamacenta do cérebro”.

A frantumaglia, em vez de significar algo como faria, por exemplo, o diagnóstico de um transtorno, parece criar um problema de significação. Em um livro-híbrido, também chamado de Frantumaglia, mistura de cartas, papéis e tésseras, no qual Ferrante traz notícias de seu corpo, essa palavra tem um quê de inaugural. Ao se recusar a ser significada, parece desfazer a dicotomia entre centro e margem, criando uma paisagem de escrita na qual a obra de Elena Ferrante se desenha, entre forma e desforma, equilibrar-se e desequilibrar-se, dispondo fragmentos em um molde esperando para desenformá-los.

Nos ensaios que compõem o livro assumo a frantumaglia o ponto de partida para imaginar uma forma-corpo para Elena Ferrante. Sei de antemão que essa não é uma imagem de fácil apreensão, dado o teor escorregadio da palavra herdada da mãe e da maneira como Ferrante escreve com ela. Se, para a mãe, a frantumaglia era um lugar de dor e padecimento psíquico (em um dos ensaios menciono a pesquisa de Stiliana Milkova, que aproxima a descrição da frantumaglia daquelas feitas pelas histéricas que inauguraram a psicanálise no início do século XX), para Ferrante ela se torna a nascente de um desejo de escrita. O lugar desde onde surge um projeto estético que busca escrever o corpo naquilo que ainda carece de narração na cultura e no ponto em que o corpo, em sua impossibilidade, resiste a ser narrado.

Os primeiros ensaios do livro se dedicam a trazer a frantumaglia em relação com o primeiro romance de Ferrante, Um amor incômodo, pensando nesse corpo da escritora que surge junto com a busca de sua primeira narradora, Delia, de dar lugar ao corpo da mãe morta. Existe um jogo de espelhamento e, principalmente, de esfacelamento do espelho na proposição de Ferrante que torna possível encontrar pedaços de Delia nas histórias que conta sobre si própria. Não só de Delia, com a ajuda da mise en abyme na teoria literária e do que, na psicanálise, pensamos sobre o corpo no estádio do espelho, convoco as outras narradoras de Ferrante para esse jogo: Olga, Leda, Elena Greco e a narradora de A vida mentirosa dos adultos. É quando chego na outra palavra-estrangeira dessa construção, a smarginatura ou desmarginação, na tradução de Maurício Santana Dias.

Coloco a frantumaglia e a smarginatura uma em frente à outra e observo o infinito que surge com esse espelhamento. Aos poucos, uma imagem aparece, mas longe de ser uniforme e fácil de ser olhada, parece que Ferrante nos olha de volta a partir da fratura produzida pela desforma que opera em seus romances. Tem um poema de Drummond que me acompanha desde a dissertação; uso esse poema na epígrafe de um capítulo no qual falo da relação entre a desmarginação e o texto O infamiliar/inquietante de Freud. Ele aparece também numa nota de rodapé do livro:

Cerâmica

Os cacos da vida, colados, formam uma estranha xícara.

Sem uso,

ela nos espia do aparador.

Na tentativa de montar um corpo escrito para Elena Ferrante, essa foi a imagem que me olhou de volta. A de cacos colados de uma estranha xícara, inútil, ali, à espreita. “Ali, onde está o assombro”, nos diz Lila quando fala da smarginatura. Aliás, quem já leu a tetralogia há de lembrar de um trecho de A amiga genial em que uma panela de cobre explode sem razão nenhuma. Uma rachadura se produz ali, sem explicação, nada que a suture. A obra de Elena Ferrante, calcada no realismo, tem esses momentos de estranheza que só a realidade pode proporcionar. E é nesses pontos que me parece interessante pensar o seu projeto de escrita.

Nos ensaios do livro penso a imagem que me olhou de volta a partir de uma figura da geometria não-euclidiana, o fractal. No percurso que faço, entre os livros de não-ficção e os romances de Ferrante, chego no fractal a partir da mise en abyme e do trabalho junto a um grupo de pesquisa que foi muito importante para a escrita da tese e do livro. Aqui temos gravado um encontro da Abralic sobre o tema. Se não me engano foi nesse simpósio que Mariângela Alonso (pesquisadora que é citada várias vezes no meu livro) falou sobre o fractal e vi ali uma possibilidade de seguir explorando a montagem do corpo autoral de Ferrante a partir dessa figura.

*

(breve parênteses sobre o fractal)

Diversos caminhos me permitiriam chegar no fractal. No livro, escolho iniciar pelo movimento feito pelo matemático e físico Lewis Fry Richardson que, um belo dia, tentou calcular a probabilidade de dois países entrarem em guerra. Antes, talvez seja interessante saber que Lewis foi o matemático que inventou uma solução numérica para equações diferenciais usada pela meteorologia na previsão do tempo até hoje. Também que ele era um pacifista, o que o fez perder empregos importantes quando os lugares nos quais ele trabalhava colaboravam com algo que tivesse relação com conflitos entre países. É na veste de pacifista que ele se lança à pergunta, talvez angustiada, de tentar entender por que raios outras pessoas acham que a guerra é uma boa opção? Uma pergunta simples e espantosa.

Lewis precisa partir de algum lugar e ele percebe o papel determinante da fronteira para que uma guerra aconteça. Países entram em guerra porque alguém desrespeita uma linha imaginária criada para dividir o mundo em estados e nações. Pegando a definição mais simples possível, do google, sobre o que é uma fronteira, leio:

fronteira em seu conceito primário pode ser entendida como um limite territorial entre Estados, é a linha até onde o poder soberano atua. Nas áreas das humanidades, pode ser entendida como um processo de formação social e histórico, pois ela faz parte da construção socioespacial humana.

O que parece instigar Lewis é a arbitrariedade da medição da fronteira. Ele se dá conta, por probabilidade, que a chance de dois países entrarem em guerra está relacionada com o comprimento da sua fronteira comum. O problema é que, ao coletar os números para dizer dessa relação, ele percebe uma variação considerável entre os comprimentos de fronteiras reportados em publicações. Ou seja, Lewis descobre que existem diferenças de aproximadamente 20% naquilo que estava registrado em enciclopédias como sendo o comprimento da fronteira entre Espanha e Portugal, Bélgica e Holanda, por exemplo. E esse número mudava de acordo com as tentativas de mensuração.

Para resumir, em determinado momento ele se dá conta que é impossível medir, com precisão, a linha que separa um país ou um estado do outro. Por mais que o objeto utilizado para fazer a medição fosse acurado, na hora de colocá-la em prática, criava-se um paradoxo, o Paradoxo da Linha Costeira. Ele se dá conta de que não é possível medir a costa da Grã-Bretanha, por exemplo, sem que o parâmetro utilizado mudasse o resultado a cada vez. Mais interessante ainda é quando ele se dá conta de que quanto menor o tamanho da régua utilizada, maior é o resultado para o comprimento da costa. O tamanho da costa se aproximaria do seu verdadeiro valor à medida que o tamanho da régua tendesse a zero.

O artigo em que Richardson descobre que é impossível medir uma fronteira sem criar um paradoxo cai no ostracismo. Até que um matemático chamado Benoît Mandelbrot o recupera e percebe que, ali, Lewis tateara questões que mais tarde se tornariam parte da teoria do caos. O que Lewis afirma e é retomado depois por Mandelbrot é a impossibilidade de fazer a medição de uma linha costeira com as escalas disponíveis porque essa linha é, em certo sentido, infinita. Ou seja, com os instrumentos utilizados pelos agrimensores o que se conseguia era um número de metros apenas aproximado do comprimento. Isso acontecia primordialmente porque os compassos passavam por cima de recortes e sinuosidades ignorando as texturas da superfície.

Minha escolha de título para esse texto veio da Maria Gabriela Llansol em um dos trechos de seu diário (não me lembro qual volume): “Fui educada para saber que quando se olha com profundidade, a profundidade é a superfície”. Para mim, é disso que se trata aqui, a densidade daquilo que causa espanto está bem óbvia na nossa frente, basta saber olhar. E ler.

A leitura que Mandelbrot faz do Paradoxo da Linha Costeira leva em conta dimensões fracionárias para tentar se aproximar da medida que levaria em conta essa textura, rugosidade (roughness), assim como o grau de irregularidade ou tortuosidade de um objeto. Ele descobre que uma linha de costa não pode ser medida em termos de comprimento, mas pode ter seu grau de irregularidade determinado. A partir daí, Mandelbrot cria uma geometria para inferir que irregularidade seria essa, partindo da premissa de que aquela repetição já se encontrava na natureza com uma certa frequência. Nessa geometria, fica perceptível que o grau de irregularidade permanece constante quando a escala utilizada para medi-la é também diferente. O mundo se mostrava, para Mandelbrot, a partir de uma irregularidade que se repetia, bastava entender qual escala seria necessária para cada superfície.

Em março enviei uma newsletter na qual menciono a exposição Caatinga fractal de Aislan Pankararu. Nesse meio tempo recebi da Casa Rosa Salvador o catálogo da exposição e, o texto de abertura Sonhos do Semiárido, escrito por Brás Moreau Antunes, começa assim:

Erosão de terra, galhar de imburana, couro de calango, íris de cobra, brotar de um rio efêmero. Mesmo na fina tez de um espinho, na agulha de um mandacaru, no fio da pena da maritaca, no sedimento do cascalho, o fractal pode ser visto. O olhar aproximado pode perceber que as formas naturais têm uma característica fundamental: a de correspondência entre o micro e o macro. Nas manifestações de vida, nos fenômenos geológicos, nos corpos celestiais, se mantêm uma escala própria de escala e arranjo - não importa o prisma, o grau de proximidade, mesmo que a sua aparência mude ligeiramente , enquanto não se atingem os limites da matéria. Por exemplo, se aproximar na visão das linhas da palma da mão revela que estas são compostas de várias outras linhas, que por sua vez são compostas de centenas de outras. Num extremo, já deixamos de ter como objeto o tecido de uma mão e sim as células vivas, suas organelas, uma membrana, uma fita de DNA, e até nesses podemos observar padrões que se repetem fragmentados.

Esses fragmentos podem ser fraturados e a partir daí teremos uma noção cada vez maior da rugosidade das coisas. O movimento de aumentar cada vez mais a proximidade e perceber que os pequenos pedaços refletem de forma autossemelhante a imagem toda é o que dá o tom à geometria fractal criada por Mandelbrot. O nome para designá-la é escolhido folheando o dicionário de latim de seu filho - fractal deriva do adjetivo fractus, do verbo frangere, que significa quebrar. A ressonância entre o latim e as palavras em inglês fracture e fraction lhe parece um bom sinal e a partir daí Mandelbrot cria a palavra (substantivo e adjetivo, em inglês e em francês) que definirá essa outra forma de enxergar o mundo.

Gosto muito desse texto escrito por Antunes para a exposição porque ele coloca o fractal numa relação entre o corpo e a paisagem, algo que tentei fazer no livro, pensando a escrita como uma paisagem. Fazendo um exercício de imaginação, se o interesse de Richardson não fossem as fronteiras geográficas, mas a pele, esse tecido que involucra nosso corpo, ele teria descoberto na pele as mesmas impropriedades da fronteira: sua impossível medição com uma escala comum.

Daí vocês podem entender também por onde caminhei, a frantumaglia me pareceu ter uma semelhança com o fractal tanto etimológica quanto no modo de operar a relação entre corpo e escrita na obra de Elena Ferrante. Com o fractal é possível pensar em uma forma que em cada pequena parte reflete parcialmente o seu todo. Na decomposição da figura em pequenos pedaços encontraremos refletida parcial ou totalmente a imagem maior.

Mandelbrot cria fractais artificialmente e estabelece uma relação simétrica das partes com o todo, honestamente, para isso não ligo muito. Desculpa, Brot. O que me interessa é a perspectiva de que fractal é um nome para algo que sempre esteve aí na natureza, no corpo humano, no nosso sistema circulatório e pulmonar, nas artes. Um balaio de coisas funcionando a partir de uma lógica de pensamento que não encontrava lugar naquilo que se desenhava, na geometria euclidiana, em linha reta e plana.

As nuvens não são esferas, fartou-se Mandelbrot de dizer, as montanhas não são cones. A luz não viaja segundo uma linha recta. A nova geometria dá a ver um universo que é irregular, escabroso e não suave. É uma geometria do irregular, do quebrado, do retorcido, do enredado, do entretecido.

(James Gleick em “Caos: a construção de uma nova ciência”)

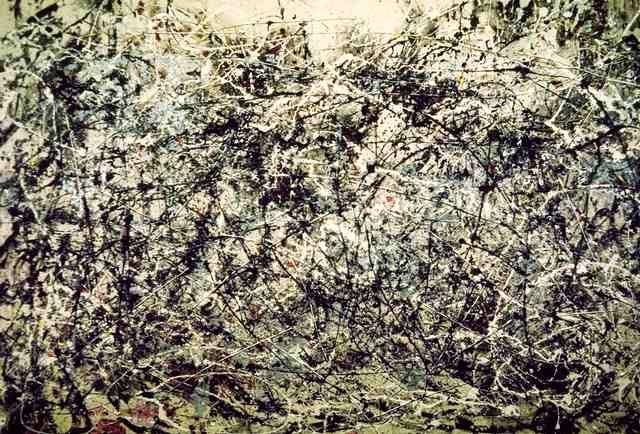

Essa geometria do irregular, retorcido, emaranhado, quebrado, me interessa e é com essa noção de fractalidade que dá para conversar na arte, na literatura, na arquitetura. Por exemplo, estudos hoje mostram fractais nas telas de Jackson Pollock. Nesse artigo aqui o professor de física, psicologia e arte Richard Taylor faz uma análise das pinturas e constata que há uma repetição em diversos tamanhos de alguns traços, alguns até mil vezes maiores que outros. Ele percebe que a relação torna-se mais complexa à medida que Pollock refina sua técnica, atingindo valores mais significativos nos últimos quadros, como se o pintor estivesse inconscientemente à procura de fractais cada vez mais estranhos. As telas iniciais, feitas em 1945, têm uma dimensão fractal baixa, semelhante à de uma couve-flor, e as últimas obras possuem números comparáveis aos de uma floresta.

No livro Meander, Spiral, Explode: design and pattern in narrative, a escritora e professora Jane Alison fala dos fractais na obra de Pollock e menciona que a forma dos nossos olhos perscrutarem um quadro como esse daí de cima (ao vivo) também costuma ser fractal. Há, portanto, uma relação entre o mover dos nossos olhos no espaço e as formas que se apresentam com essas propriedades. A partir do momento em que os olhos se acostumam a ver assim, há uma dança entre a pintura e o olhar do espectador, ambos regidos pela escala das pinceladas. Algo parecido acontece com o olhar quando nos detemos um tempo na observação de ondas, árvores e nuvens. Parece que foi isso que fez o japonês Katsushika Hokusai, uma vez que suas pinturas mais famosas, entre elas A grande onda de Kanagawa, é formada por fractais. Tendo a imaginar o desenho de Kanagawa a partir dos movimentos que seus olhos fizeram ao ficar muito tempo contemplando a onda.

No início do ano comecei a acompanhar um matemático e sua pesquisa com arquitetura em países do continente africano, iniciada quando ele percebeu que as cidades eram organizadas através de modelos fractais. Não só as casas, vistas do alto, mas os caminhos construídos dentro das próprias casas tem essa estrutura. Há umas semanas atrás compartilhei essa nota (recomendo dar uma olhada nas imagens) de outro pesquisador, Omon Abule Sowo, aqui no substack: “The more I study African architecture, the more I understand that what some people called primitive was actually just non-Euclidean geometry they didn’t understand.”

Além disso, depois de finalizada a pesquisa que se transformou no livro encontrei um artigo de uns físicos poloneses que decidiram medir o grau de fractalidade de algumas obras literárias. Foi criado um algoritmo para “ler” romances de Virginia Woolf, Tolstói, James Joyce, entre outros, e nessa “leitura” estruturas fractais foram descobertas em muitas das coisas feitas na literatura. Finnegans Wake talvez seja o mais impressionante - o livro é basicamente um exercício de repetição e transformação a partir de uma lógica fractal. Não é incrível?

Os físicos chegaram à conclusão que há uma probabilidade maior de encontrar fractais na literatura quando a linguagem enquanto objeto é uma ferramenta para reformular a lei que rege a escrita. Lacan adoraria saber disso, ele fala de fractais em diversos momentos de seu ensino, mas sem nomeá-los assim porque o nome ainda não existia. Esse é o ponto com o qual ando às voltas na pesquisa com a psicanálise e a literatura, o aparecimento dessa forma na obra de Lacan e sua relação com algumas escritoras e escritores. Aqui é interessante pensar no fractal operando, como nomeação e formalização matemática, de maneira análoga à frantumaglia e a smarginatura de Elena Ferrante.

(acho que o parênteses acaba aqui?)

São casos assim semelhantes aos de Pollock, Hokusai, James Joyce, Virginia Woolf, de criações que existiram antes da formalização feita por Mandelbrot, de artistas que já estavam trabalhando essa diferença desde o lugar de pensar em superfícies além de uma linha reta, que me movem nos ensaios do livro para elaborar a relação entre corpo, escrita e autoria a partir do nome Elena Ferrante. Na recusa dela em aparecer, na rasura de sua imagem pública, surge um projeto literário em que é possível fazer um jogo de reflexão ao infinito de traços que aparecem na construção de suas narradoras, nos romances, nos livros de não-ficção e, principalmente, na leitora que é Elena Ferrante. Se fizermos uma retomada de algumas questões sobre autoria no século XX, discussão que proponho em um dos ensaios, é possível traçar uma relação entre a teoria e a ficção, também a partir da mise en abyme e do fractal.

Nos ensaios que compõem o livro tentei trazer algumas dessas escritoras que são caras à Ferrante como Elsa Morante, Christa Wolf, algumas que são caras a nós duas, Virginia Woolf, Marguerite Duras, Emily Dickinson, e outras que Ferrante não menciona, mas que na minha biblioteca estão junto a ela e suas criações: Maria Gabriela Llansol, Anne Carson, Stella do Patrocínio, Maura Lopes Cançado. Principalmente com Llansol há uma conversa muito íntima e vejo aí um esforço de diminuir os efeitos que a classificação em linha reta tenta impor à leitura.

Esse livro é um lugar em que consigo apontar alguns desses movimentos, longe de esgotá-los, espero que sirva de porta de entrada para que outras pesquisadoras, leitoras, possam também montar seus próprios fractais. É uma pesquisa que, para mim, também está longe de terminar, tenho trabalhado em algumas coisas nesse sentido na leitura da psicanálise e também para a literatura, em um projeto de escrita que está aí… caminhando.

Trata-se do apanhado de uma pesquisa que tem a ver, em sua raiz, com a leitura. Com a leitora que sou e as modificações que esse corpo de leitora viveu na relação de pesquisa com a obra de Elena Ferrante. Existem leituras assim, que não nos deixam passar incólumes, o efeito que elas provocam é o de algo que precisa ser trabalhado. Algumas vezes esse efeito produz um outro texto, um post, newsletter, uma conversa com uma amiga, um clube de leitura. Acho que posso dizer que o encontro com Elena Ferrante foi o encontro de leitura que mais me fez trabalhar. Seis anos, a escrita de uma dissertação, uma tese, transformar essa tese em livro. A maneira que encontrei, por enquanto, de dar forma a esse infinito.

Espero que encontre reverberação por aí.

E um PS maroto: tem cupom de desconto para quem quiser comprar o livro direto no site da editora: CORPO30.

Até a próxima!